dic152009

Qualche giorno fa, per caso, ho scoperto un tesoro. Uno di quei link postati su Facebook da qualche amico, un click a mia volta e si è aperto un mondo: Luigi Paoli in arte Gigetto da Noha. Si tratta di un cantautore di musica popolare salentina, oggi settantaquattrenne, originario di Noha ma stabilitosi a Spongano.

La sua figura mi ha colpito particolarmente. E' un artista ibrido che unisce in sè due filoni della musica popolare salentina: il folk cittadino e il canto contadino.

Fisarmonicista, interprete di brani della tradizione, autore di nuovi testi e nuove musiche. Popolare anche fuori dal Salento, in altre regioni ma soprattutto fra gli emigrati, anche all'estero. La sua produzione ha avuto la tipica distribuzione tramite bancarella, destinata a un pubblico indistinto, non specificamente colto e questo lo sentiamo molto negli arrangiamenti folkeggianti. Ma c'è qualcosa di profondo in quest'artista che è legato a quantu vissuto in prima persona senza quel filtro "intellettuale" che oggi ci contraddistingue. Nasce contadino. Vive la campagna e l'emigrazione da contadino con la famiglia. Impara a cantare il repertorio e lo stile della campagna. Nel tempo libero impara la fisarmonica, un mondo diverso che lo avvicina al filone folk. Emigra anche all'estero, poi rientra. Lavora come cantautore in contatto con dei discografici calabresi (e si sente da alcuni dei suoi testi a da alcuni aspetti stilistici delle sue tarantelle).

Insomma vive tante esperienze diverse che formano e influenzano il suo modo di suonare e cantare per cui la sua produzione è abbastanza varia e variegata. Può piacere tutta o in parte, o può non piacere per nulla..ma merita qualche attenzione.

Personalmente mi entusiasma il suo modo di cantare "contadino", la disinvoltura, oggi rarissima, con cui ricorre al quardo grado aumentato del modo lidio, la sapienza tecnica e il modo di dosare gli abbellimenti come i glissando, i melismi, le esclamazioni, le urla, la sua capacità (un tempo diffusissima e ancora una volta oggi rarissima) di ricorrere agli slittamenti ritmici nel cantare la pizzica (off beat), il timbro vocale assolutamente contadino e il ricorso talvolta a note non temperate.

Insomma, per queste doti, Luigi Paoli entra a pieno titolo fra gli alberi del canto salentini, al pari di tanti cantori che non hanno fatto la "carriera" di cantautori ma con i quali condivide la freschezza del suo stile di canto.

C'è anche un'altro aspetto che ai miei occhi lo rende speciale. Diversamente da quello che la maggiorparte della riproposta contemporanea ha fatto e continua a fare, Luigi Paoli ha fanno innovazione nel patrimonio popolare inventando testi nuovi su arie popolari esistenti..cosa che sembra fosse un tempo il modo naturale di far evolvere la musica tradizionale. Oggi si tende invece a cristallizzare dei testi, cantarli sempre nello stesso modo o reinventare la musica, anche allontanandosi dai moduli della tradizione. Anche per questo Gigetto merita di essere ascoltato, in quanto rappresenta una interessante strada alternativa.

Di tutte le informazioni che in pochi giorni sono riuscito a raccogliere su Luigi Paoli, e degli ascolti che ho potuto fare sulla fantastica piattaforma che è Youtube, devo assolutamente ringraziare Alfredo Romano, salentino che vive nel Lazio e che ha pubblicato vari libri legati alle tradizioni del Salento. Grazie al suo canale su YouTube è possibile ascoltare quasi tutta la vasta produzione discografica di Gigetto da Noha (e se si ha la curiosità di esplorare, si possono ascoltare interessanti registrazioni sul campo dell'area di Collemeto da cui Alfredo Romano proviene). Da questa vasta produzione, vorrei estrarre solo pochi esempi che testimoniano la bravura di Luigi Paoli (sulla base degli elementi che ho elencato sopra). C'è da ascoltare per ore se se ne ha voglia!

Tarantella dellu nsartu (bellissima e da questa si possono ascoltare tante altre pizziche)

http://www.youtube.com/watch?v=p0VBWrj0NWA

Lu pipirussu maru

http://www.youtube.com/watch?v=Ph4x7IaKZvU

Lu trainieri (canto di trainiere)

http://www.youtube.com/watch?v=Sm64_fWrrng

Stornelli

http://www.youtube.com/watch?v=CZwjTP67eZc

Sempre grazie alla gentilezza di Alfredo Romano, è stato possibile reperire e ripubblicare quest'articolo, pubblicato originariamente su "Il Corriere Nuovo di Galatina" nel 1983, in cui lo stesso Alfredo parla del suo incontro/intervista a Luigi Paoli avvenuto in quel periodo. Buona lettura.

march

*********************

Civita Castellana, 17-8-1983

Caro Carlo[1],

ti spedisco un lavoro su Luigi Paoli, un cantastorie, nativo di Noha, che ascoltavo da tempo e che quest'estate ho avuto la fortuna di conoscere personalmente mentr'era attento a vendere musicassette dietro una bancarella al mercato di Galatina. Poi ho voluto conoscerlo meglio, sono stato a casa sua e non potevo aspettarmi altro che quel personaggio che traspare dalle sue canzoni, e cioè un contadino che ha saputo tirar fuori tanta arte dalla sua faticosa esperienza di vita.

E' una voce popolare autentica che non ha niente a che fare con altre voci del Salento che pur hanno un giro commerciale.

Il titolo del lavoro è tratto da una sua canzone «Lu furese ‘nnamuratu», un omaggio a questo menestrello che ha trascorso la vita cantando l'amore.

Mi preme soprattutto porre Luigi Paoli all'attenzione di un certo tipo di intellettuali, di borghesi, di giovani anche, in ogni caso gente estranea al mondo contadino, che snobbano un certo tipo di canzone popolare, considerandola minore se non addirittura volgare. Io so che la gente va ancora matta per certi ritmi o testi che, pur nella loro semplicità, si fanno interpreti di un gusto, un mondo che va scomparendo.

A mio giudizio c'è dell'arte in Paoli se l'arte, oltre ad essere prima di tutto un fatto estetico è però anche rappresentativo. Mi pregio di aver scoperto Paoli o meglio Gigetto, come si fa chiamare. Ne ho approfittato, tra l'altro, per dire la mia su alcuni aspetti poco noti ma interessanti della canzone popolare salentina.

Alfredo Romano

[1] Carlo Caggia, direttore del Corriere Nuovo di Galatina.

*********************

GIGETTO DI NOHA OVVERO LUIGI PAOLI

L’ULTIMO “FURESE ‘NNAMURATU” DEL SALENTO

"Durante la guerra mio padre suonava il flauto per gli Americani a Brindisi, ed io l'accompagnavo con la mia bianca voce di bambino, per campare. Tempi tristi!".

Comincia così il racconto di Luigi Paoli, un cantastorie, un menestrello, un musicista popolare nato a Noha 48 anni fa e residente a Spongano in una bianca e comoda casa di periferia, con immancabile terrazza e orto giardino, e la cantina, dove le botti suonano di pieno e versano a me, fortunato visitatore, un negramaro robusto, profumato.

Non è facile orientarsi nel mercato minore della canzonetta popolare ora che molti improvvisatori sprovveduti si sono lanciati in questo folk alla moda che non ha niente di peculiare e scimmiotta anzi un certo liscio romagnolo omogeneizzato che imperversa nelle sale e sulle piazze di tutt'Italia.

Basta un po' di gusto però per capire che Luigi Paoli, da trent'anni, nel solco di una tradizione propriamente salentina, elabora testi po¬polari, li arrangia, ne inventa di nuovi per un pubblico non solo salentino, meridionale in genere, emigranti soprattutto (in Australia perfino, in Canada) che curano l'amara nostalgia al ritmo di suoni e canti che ricreano l'atmosfera della terra natia. II suo racconto si dipana lentamente in un gesticolare ampio. La voce, il corpo, assumono una dimensione teatrale, un viso pienotto, da scatinatore, occhi neri e luminosi, a sottolineare un sorriso perenne, contagioso.

Il più piccolo di cinque fratelli maschi, orfano di madre a quattro anni, a otto guardava le capre presso un guardiano di Noha. Un giorno, per via che, assetato, aveva impunemente bevuto in un secchio d'acqua tirata dal pozzo destinata alle capre (pare che le capre si rifiutino di bere dove ha già bevuto un altro, n.d.r.), venne appeso al ramo d'un albero a testa in giù, e, come una bestia, bastonato di santa ragione. Quest'episodio acuirà la sua sensibilità di fanciullo, rivelatore di una futura carica umana che Paoli, da grande, saprà trasfondere nella sua musica.

Di quei tempi funzionava a Noha una, chiamiamola così, palestra di vino e canti che era la puteca te lu nunnu Totu te lu Vergari che Gigetto frequentava in compagnia del padre. Qui rallegravano le serate certo Girbertu e certo Marinu Ricchitisu di Aradeo con quel popolarissimo strumento che è la fisarmonica. È qui che Gigetto affina la voce e il suo orecchio musicale; ma la fisarmonica è ancora un mito per lui e ci vorranno degli anni per farsi regalare solo una “Scandalli 24 bassi”.

Arriva poi la prima grande migrazione di salentini, dopo la guerra, nelle campagne di Bernalda, Pisticci, Scansano Ionico, Ginosa Marina, ecc., per dare inizio a estese coltivazioni di tabacco. Questo tabacco, per necessità o malasorte, i salentini ce l'hanno nel sangue e, più della vendemmia o della raccolta delle ulive, rappresenta una forma di maledizione divina che ti perseguita fin da ragazzo. Nasce così, da questa fatica centenaria, tutta una cultura del tabacco fatta di canti, stornelli, motti, proverbi che in molti casi rispecchiano le amare condizioni di vita esistenti allora nelle campagne. In quei grandi capannoni, soffocati dall'afa estiva, mentre s'infilzava tabacco: "Gigettu, 'ttacca, ca nui ne menamu te contracantu", continua Paoli nel suo narrare.

Amore miu sta sona matutinu

àzzate beddha àzzate beddha

ca lu tabaccu imu scire cujimu

cinquanta are te tabaccu tenimu chiantatu

se bruscia tuttu e lu perdimu.

Ulìa cu te ncarizzu beddha mia

e nu te pozzu mancu tuccare

chine te crassu tegnu le ma ne.

Non c'erano donne in casa e Gigetto s'adattava a lavare, cucinare, fare il pane, la pasta per il padre e i fratelli più grandi. A sera poi, finito il lavoro, inforcava una bicicletta senza freni e senza luce fino a Bernalda, 9 Km., a lezione di musica dal maestro Troiani. Cento lire gli costava, quanto un giorno di lavoro.

I progressi di Gigetto convincono i due fratelli maggiori, emigrati in Inghilterra nel frattempo, a spedirgli il denaro per l'acquisto di una fisarmonica vera, una Paolo Soprani 120 bassi. "E cci me parava, caru miu, cu ‘nna 120 bassi… te nanzi 'Ile signurine, quandu trasìa intra le case: ssèttate ssèttate, li primi valzer, la raspa, un po’ a orecchio, un po' a musi ca...". Nasce anche la prima composizione, naturalmente per la sua Noha, sulla misteriosa Villa Carlucci che, da bambini, si raccontava essere il regno del diavolo, di strani folletti.

Un giorno, sedicenne ormai, mentre era attento in uno stretto sgabuzzino a provare un esercizio sulla fisarmonica, ecco dalla sponda di un'Apetta, scendere Cecilia con madre e sorelle venute anche loro a far tabacco dalla lontana Spongano. "In quelle masserie sperdute dove non appariva donna viva, malati di solitudine, dove contavi le ore del sole nel suo levarsi e sparire, Cecilia, col suo bel visino e il petto già pronunciato, fu un colpo di fulmine".

L'inverno, poi, Cecilia ritornava a Spongano e Gigetto, con la solita bicicletta, percorreva 180 Km, allora di strada bianca, per stare qualche ora con la sua bella. Questa bella sarà l'ispiratrice di tante sue canzoni, questa bella, di cui oggi è ancora perdutamente inna¬morato, che gli ha dato sei figli, che lo segue per i mercati del Salento e che sa dividere con lui l'arte d'arrangiarsi dietro una bancarella.

Poi la fuga, allora d'uso, per sposare Cecilia e, qualche mese dopo, in Costarica a piantare banane e canna da zucchero. Paoli ha steso un velo qui nel suo racconto, dice che sarebbe troppo lungo. A me, che vorrei saperne di più, piace l'idea di vedervi celato un qualche mistero.

Si ritorna in Italia, ma non si campa e, questa volta da solo, con la usuale valigia di cartone, in Germania a fare il manovale chimico. "Non stavo male in fabbrica, ma ogni sera era un tormento e le foto di Cecilia e dei miei bambini in capo al letto mi ammalavano di nostalgia. Così non potei resistere a lungo".

Definitivamente a casa, ma con qualche idea. In fondo ha una bella voce e suona bene la fisarmonica. Si presenta per un provino a Locri in Calabria. È il 1962, Paoli incide i primi dischi: Tuppi tuppi la porticella, La tarantola salata e numerosi balli strumentali che lui sa arrangiare con un'arte che gli deriva, più che dallo studio, da una cultura musicale essenzialmente popolare. Andatevi ad ascoltare queste prime incisioni: hanno un fascino di registrazione sul campo, c'è addirittura un saltarello con ciaramella, uno strumento montanaro col quale Paoli aveva familiarizzato nel soggiorno in Lucania.

In quegli anni poi andavano in voga storie popolari strappalacrime, tratte da tragedie vere o presunte e significative sono nella sua produzione due storie, l'una, II cieco del Belgio, narra di un emigrante che perde la vista nel crollo di una miniera e al suo ritorno a casa, la moglie, interessata solo alla sua pensione, non gli risparmia le corna; la seconda, s’intitola La matrigna cattiva, in quattro parti, dove si narra dì una bambina orfana buttata in pasto a una matrigna che tenta di avvelenarla e sarà punita per questo con cinque anni di carcere. Ambedue le storie Paoli le fa cantare all'allora piccola primogenita Cerimanna. Sono storie che oggi fanno un po' ridere, ma guardatele con gli occhi del tempo e non meravigliatevi se le mamme di mezza Italia hanno pianto ad ascoltare quelle storie. Fu tale il successo, che i falsari di Napoli lanciarono sul mercato migliaia di copie e per Paoli andarono in fumo alcune speranze di guadagno.

Sessantotto, rivoluzione nei valori, nei costumi, si scopre il popolare, si scoprono la lingua, gli usi, i costumi di una civiltà contadina che sta scomparendo. Le case discografiche si danno da fare a scovare questi anonimi canzonettisti popolari degni di un pubblico più vasto. A Paoli s'interessa la Fonola di Milano. Inizia così una vasta produzione musicale che ancora oggi continua. Dodici musicassette in attivo, qualche altra in cantiere, che hanno sorvolato gli oceani, è il caso di dirlo, senza quella pubblicità di cui si servono "i grandi", ma in virtù della parola che si trasmette, un tam-tam, quasi una tradizione orale che ancora resiste.

Diamo uno sguardo a questa produzione. Innanzitutto canzoni e balli strumentali attinti alla tradizione che Paoli arrangia in modo originale con delle varianti sia nel testo che nella musica degne di essere popolarmente connotate. Cosa significhi "popolare" nella canzone è presto detto. Semplicemente Paoli dice: "E’ quandu ‘na canzone la ponnu cantare cinquanta cristiani tutti assieme, trenta femmame ca sta tàjanu l'ua: una cu ttacca e ll'addhe cu tràsanu a cuncertu".

Abbiamo così la pizzica in più versioni col predominante ritmo del tamburello, e Santu Lazzaru, questo canto cristiano che i Grecanici ci portavano 'rretu le porte te casa nel cuore della notte durante la Settimana Santa.

Canzoni d'amore tante, un amore represso che acquista nel canto un moto liberatorio. Lu furese 'nnamuratu, forse la canzone più bella, dove accanto a una visione del lavoro come dura fatica, Paoli prorompe in:

Comu l’àggiu stringere e baciare

Te lu musicchiu sou sangu ha bessire.

(Come la devo stringere e baciare / dal suo muso sangue deve uscire).

La Carmina, dove il bi sogno d'amare è accorato, disperato quasi:

Mamma iu moru

e la Carmina nu’ lla provu

Beddha mia fatte sciardinu

fatte menta e petrusinu...

(Mamma io muoio / e Carmina non l’assaggio / Bella mia fatti giardino / fatti menta e prezzemolo).

E canti e strofe carnascialesche, condite di allusioni piccanti, volgari quasi, ma di una volgarità allegra, simpatica:

Nc'è lu zitu cu la zita

allu pizzu ti la banca

la manu camina te sotta

lu canale dell'acquedotta.

(C’è il fidanzato con la fidanzata / allo spigolo del tavolo / la mano scivola sotto / il tubo dell’acquedotto).

Allusioni che non risparmiano un certo tipo di prete alla Papa Cajazzu al quale non piace chiaramente confessare le vecchiette, bensì le zitelle. In verità molte canzoni, come proverbi e culacchi, rivelano un certo anticlericalismo, anche se molo bonario, diffuso nella nostra gente. E poi canti e stornelli che hanno il ritmo di un lavoro e ti pare di vendemmiare o d’infilzare tabacco in qualche capannone. Non mancano le canzoni tristi per gli emigranti, per quelli che stanno a soldato, per il carcerato che fatalmente al ritmo di una tarantella grida:

Menatine ‘sti corpi chianu chianu

ca suntu testinati pe' mmurire…

(Buttate i nostri corpi piano piano / ché sono destinati a morire).

Naturalmente non tutto è eccelso. Accanto a testi di un certo valore artistico, si alternano altri in cui Paoli piega a seduzioni commerciali. E' laddove, per conquistarsi evidentemente un pubblico più largo, tenta delle melodie in un italiano a lui non confacente. Diciamo subito che a Paoli è più congeniale il testo salentino dove è capace di sfumature e modulazioni possibili solo a una voce popolare tradizio¬nalmente educata come la sua. Ascoltatelo nella canzone Lu trainieri, per es., dove la voce, bellissima, affronta tra l'altro toni decisamente alti. Il tono alto è in verità una caratteristica del canto salentino, cosi come il controcanto, che Paoli sfrutta in tutte le sue canzoni ponendolo una terza sopra, mai sotto la melodia stabilita. Come nella tradizione. L'effetto è tale che è come ascoltare l'eco di una persona che canta a distanza portandosi ad arco la mano sulla bocca. Alle origini di questa forma c'è, evidentemente, la necessità del "lavorar cantando" tra contadini distanti fra loro.

Un discorso a parte merita la fisarmonica, la protagonista di tutti gli arrangiamenti di Paoli. Nelle sue mani diventa magica e ci sono tanti e tali di quegli abbellimenti, non trascrivibili in partitura, che userei chiamarla barocca, in sintonia con una Terra che barocca lo è perfino in cucina e non solo nell’architettura delle chiese e delle case.

C'è una cosa che colpisce nella musica di Paoli, ed è un certo influsso orientale avvertibile in canzoni come la sopracitata Lu trainieri e La vecchiaia è 'na carogna. Qui sia la voce che la fisarmonica assumono un andamento cromatico, orientaleggiante appunto, e la melodia, di particolare bellezza, scivola sul filo dei sogni arcani, un lamento, un pianto quasi dal profondo d'inesplorati abissi.

Ma ciò che più fa scattare l'interesse per le musiche di Paoli è qualcosa di più misterioso che non saprei definire. Propriamente ci si sente scazzicati, come morsi da una tarantola, e vien voglia di abbandonarsi a una danza frenetica, liberatoria.

Quale ragno nascosto nei meandri di grigie pietre assolate, Paoli ci attende al varco esercitando su di noi una qualche magia. Non sarà vero, rna ci piace pensarlo.

Alfredo Romano

Da Il Corriere Nuovo di Galatina, n. 7 del 30 settembre 1983

fonte www.pizzicata.it

ago312020

Il primo settembre del 1920, otto pionieri fondatori - cui si aggiunsero immediatamente i primi trenta soci ordinari - diedero i natali al Circolo Cittadino di Noha. Dopo aver approvato lo statuto all’unanimità, ne inaugurarono la sede in due ampi locali con volta a botte al piano terra del “fortissimo Castello di Noha, posto in forte loco”. Tutti si strinsero le destre e bevvero un bicchiere di vino locale alla salute del novello sodalizio, ripetendo nei loro prosit la frase attribuita a Giulio Cesare dal suo biografo Svetonio: “Alea iacta est” (il dato è stato lanciato): questo motto, insieme allo stemma civico delle tre torri, e ad altre immagini allegoriche, fu effigiato in un bel quadro da Michele D’Acquarica (1886 – 1971), che da quel dì ha campeggiato solenne nella diciamo aula magna dell’associazione, oltre che sul suo vessillo.

|

|

Fu denominato Juventus, questo cenacolo, vale a dire la Gioventù, senza alcun riferimento né alla squadra di calcio (la quale, benché fondata nel 1897, era allora sconosciuta perfino agli Agnelli), né alla prosopopea fascista (ché i suoi apologeti, più o meno consapevoli, sembrano più numerosi oggi di quelli di cent’anni fa): ma sin da subito fu da tutti conosciuto come il Circolo. Quando si dice l’antonomasia.

All’epoca regnava ancora casa Savoia nella persona di re Vittorio Emanuele III (e non si capisce perché l’odonomastica da nord a sud sia ancora così indulgente con il sovrano “sciaboletta”); il presidente del consiglio era Giovanni Giolitti, mentre al di là del Tevere indossava la tiara di pontefice massimo Giacomo Paolo Giovanni Battista della Chiesa che la cristianità cattolica onorò con il nome di Benedetto XV. Sulla cattedra di Nardò, cui la chiesa particolare di Noha apparteneva fino al 1988, sedeva il biscegliese Nicola Giannattasio, intanto che sindaco di Galatina era il dottor Vito Vallone, medico del popolo, dimissionario nel 1923, quando ormai il fascismo aveva preso piede, e ben altre famiglie alto-borghesi, come i Bardoscia, i Venturi, e il ramo di Domenico Galluccio avevano in pugno città e frazioni.

|

|

L’arciprete di Noha – che allora annoverava poco meno di 2000 anime - rispondeva al nome di don Vito Antonio Greco (parroco, costui, del rifacimento della facciata della matrice di San Michele Arcangelo, inaugurata nel 1901), coadiuvato da don Pippi Piscopo, don Ippazio Apollonio e don Isaia Blago e, a partire proprio dal 1920, anche da don Paolo Tundo, suo sostituto ed economo curato, poi monsignore, che gli succederà nell’archipresbyteratus nohano nel 1934.

Il Novecento fu un secolo così breve che non basterebbe un’enciclopedia intera per abborracciarne una sua pur stringata epitome. Ma non si può omettere il fatto che il 1920 fu l’ultimo anno della Spagnola (iniziata due anni prima), definita dagli storici come la più grave forma di pandemia dell’umanità, più mortale della peste nera del XIV secolo. Nonostante tutto, codesti soci coraggiosi, stanchi di “peste fame et bello”, decisero di dar vita a un diciamo assembramento, e questo fu così solido e longevo che proprio oggi taglia il nastro del secolo di vita.

Del ventennio fascista e del tramonto della libertà cittadina non è il caso di parlarne oltremodo (tanto chi sa sa, mentre chi non sa crede agli asini volatili e vota di conseguenza), ma sul tema non posso non uscirmene - sperando non mi si tacci di ermetismo - con uno degli epigrammi del Manzoni, ma al rovescio, e cioè dal manzoniano: le cappe che s’inchinavano ai farsetti al melloniano: all’orbace s’inchinava la lana di capra (capre che, sopra o sotto i palchi dei comizi, erano e sono tuttavia ancora maggioranza).

La Storia (come la natura) non fa salti, ma grandi falcate sì, sicché tra sopruso e manganello, il duce e i suoi ducetti portarono l’Italia in guerra: la seconda mondiale. Noha, che dopo la prima non s’era mai ringalluzzita (nonostante appunto i Galluccio, o forse anche a causa loro), ripiomba nello sconforto e nella miseria determinati anche dalla partenza verso il fronte prima e verso la prigionia poi delle sue braccia più forti e delle sue menti più vivaci, forse le migliori, certamente le più giovani. Il Circolo ne risente eccome, e in questo periodo, come molte altre istituzioni, più che vivere sopravvive.

Gli anni ruggenti a Noha iniziano finalmente nel secondo dopoguerra. Si riprende l’agricoltura (che era, e non potrà che esser sempre il settore primario, quello senza il quale nessuno di noi esisterebbe), la pastorizia, l’allevamento, l’artigianato, la piccola industria (vinicola, conserviera, la fabbrica del Brandy), e ovviamente il micro-commercio, e quindi di pari passo anche il numero degli iscritti al Circolo Cittadino.

Le regole del circolo prevedono la laicità, ma nel senso più ampio del termine, soprattutto nel senso dell’apartiticità, per cui s’è spesso ripetuto: “Qui non si parla di politica” (che poi è il modo migliore per parlarne quasi sempre), onde le discussioni avvenivano in gruppo, spesso seduti a ronda, magari afferrando una sedia per la spalliera e girandola in modo da sedersi con il petto contro la stessa spalliera (come fa nella foto il piccolo Simone).

Nei primissimi anni del secondo dopoguerra si sottoscrive l’abbonamento alla Gazzetta del Mezzogiorno, e non era infrequente la sua lettura ad alta voce, con conseguente commento di alcuni brani. Quasi di pari passo si acquista una bella radio nuova di zecca: una scatola di legno enorme con i riquadri luminosi e i nomi delle stazioni (Milano, Stoccarda, Vaticano, Istanbul…), gialli per le onde medie, rossi per le onde corte e verdi per le lunghe. La radio trasmetteva musica operistica, ovviamente la melodica, le commedie e il giornale radio e, fin dai primissimi anni ’60, “Tutto il calcio minuto per minuto” che teneva incollati letteralmente all’apparecchio tifosi e giocatori di schedine.

La TV a 27 pollici non tarderà ad arrivare, e con lei per fortuna anche un abbonamento pluriennale a L’Espresso (quante Bustine di Minerva di Umberto Eco ho letto da piccolo, allorché mio papà Giovanni mi dava “lu ‘ntartieni” in quel circolo di cui era socio – oggi, pare, il più anziano).

A proposito di televisione non si può non menzionare “Alla conquista del west”, la serie televisiva americana andata in onda nel 1979 che riempiva il salone di soci e loro accompagnatori fino all’inverosimile con l’epopea della famiglia Macahan [leggi Mechèin, ndr.], il cui capostipite Zeb “Mechèin” veniva da tutti appellato (ormai famigliarmente) Zi’ Micheli.

Insomma, mentre oggi gli uomini sembra non smettano di inventarsi nuovi metodi per vedersi quanto meno è possibile (dai social network al lavoro da casa), i soci del Circolo Cittadino sentivano invece il bisogno quotidiano di incontrarsi, guardarsi negli occhi, raccontarsi le storie, parlare di campagna, di vino e di tabacco, e magari di scambiarsi i semi delle piante migliori, e perché no d’estate degustare insieme qualche bella fetta di Mellone.

|

|

Da un paio d’anni, il circolo cittadino ha lasciato la sua sede storica per trasferirsi in un’altra più piccola proprio in piazza San Michele, a poche decine di metri dalla precedente. Il suo nuovo presidente, nella persona di Antonio Idolo (Papa ‘Ntoni), sogna il ritorno in massa dei soci, pronti, come allora, a discutere di fatti, a giocare a carte e a scacchi, a solidarizzare e ad abbracciarsi anche nei momenti tristi (come la dipartita di un socio o di un suo famigliare, allorché, prima di questo virus, la bandiera del circolo era la prima a sfilare in corteo): in breve, spera, e noi con lui, nella fine di questa, purtroppo ancora in corso, terza guerra mondiale.

* * *

Ai soci era sufficiente esserci, e non era necessario fare chissà quali discorsi, ché le parole a Noha, specie in passato, non si sono mai sprecate. Si racconta che una volta, al rinnovo di un consiglio direttivo, il presidente Gerardino Specchia invitasse il neo-eletto vice presidente Ninetto (la buonanima di Santo D’Acquarica, titolare del bar di piazza San Michele) al tavolo della presidenza per un “breve intervento di ringraziamento”. Orbene, Ninetto, si alza in piedi, prende il microfono, ci soffia dentro, dà due colpetti sulla capsula per provarne il funzionamento, un rapido sguardo alla platea, raccoglie i pensieri, prende fiato, e con la sua voce tonitruante, fa: “Crazzie!”.

Fine della dissertazione. Applausi.

Antonio Mellone

lug302021

Non so se qualcuno ricorda le autocarrozzerie di una volta, quelle che ti rimettevano a nuovo la macchina dopo le nozze d’argento (voglio dire le nozze tra te e la tua auto). Intendiamoci, non è che i carrozzieri odierni non facciano altrettanto, ché quanto a tecnologia sono così avanti che tramite computer, robot, software e meccatronica riuscirebbero anche a ricostruire i connotati del conducente come manco un chirurgo plastico: è che invece siamo cambiati noi altri, o meglio il rapporto con il nostro mezzo di locomozione: un tempo emblema di fedeltà assoluta (finché morte non ci separasse), oggi di volubilità, e addirittura in nome della transizione ecologica.

L’Autobianchi 500 Giardiniera (cioè station wagon) caffelatte di mio papà Giovanni, per esempio, fu rifatta ab imis fundamentis dopo circa un trentennio dal taglio del suo cordone ombelicale con la concessionaria. Il carrozziere che si chiamava Antonio Rizzo e aveva la sua officina in via Aradeo fu così bravo da non farci quasi più riconoscere la nostra vecchia Famigliare decappottabile: nuova di fabbrica sembrava, fiammante, profumata, “smaltata” nel suo originario colore neutro tattico (così – a parere della regina madre - non si sarebbe notato lo sporco). Il portapacchi in cima, ridipinto d’argento, era la corona di una principessa. Quella povera auto da soma che aveva caricato mante di tabacco, frese, zappe, tini d’uva, rape e cicorie, sacchi di grano, e due volte l’anno tutte le masserizie necessarie per “ritirarsi” in campagna ovvero per rientrare al paese a fine estate, sembrava pronta per un matrimonio di lusso. Le mancava giusto il fiocco di tulle.

L’Autobianchi 500 Giardiniera (cioè station wagon) caffelatte di mio papà Giovanni, per esempio, fu rifatta ab imis fundamentis dopo circa un trentennio dal taglio del suo cordone ombelicale con la concessionaria. Il carrozziere che si chiamava Antonio Rizzo e aveva la sua officina in via Aradeo fu così bravo da non farci quasi più riconoscere la nostra vecchia Famigliare decappottabile: nuova di fabbrica sembrava, fiammante, profumata, “smaltata” nel suo originario colore neutro tattico (così – a parere della regina madre - non si sarebbe notato lo sporco). Il portapacchi in cima, ridipinto d’argento, era la corona di una principessa. Quella povera auto da soma che aveva caricato mante di tabacco, frese, zappe, tini d’uva, rape e cicorie, sacchi di grano, e due volte l’anno tutte le masserizie necessarie per “ritirarsi” in campagna ovvero per rientrare al paese a fine estate, sembrava pronta per un matrimonio di lusso. Le mancava giusto il fiocco di tulle.

Poi mio padre, monogamo per indole e convinzione, l’ha utilizzata fino alle nozze d’oro, che dico, di diamante e mi pare pure di platino (sempre tra lui e la 500 dico): mai un incidente, ricovero in garage la notte, e lavaggio con spugna secchio e suca (pompa collegata al pozzo), ma soltanto quando non se ne poteva più fare a meno.

Tutto questo per introdurre la storia dell’autocarrozzeria di Pietro Serafini, e per dire che c’è ancora chi è legato ai cimeli locomotivi del passato e che per poterne nuovamente godere deve trovare chi se ne occupi con passione e competenza. Sia chiaro, a Noha è pieno di artigiani del settore: abbiamo officine rinomate in tutto il Salento, o meglio in tutta d’Italia (basta leggerne le recensioni on-line); addirittura Antonio della F.lli Mariano, oltre a essere il presidente regionale della Confartigianato del settore, siede anche nel direttivo del Consiglio Nazionale, per non parlare di quei colossi che rispondono ai nomi dei F.lli Bonuso e di Idolo Officine che portano in giro per il mondo (appiccicato alle targhe degli autoarticolati transitati dal loro pronto soccorso) il nome di Noha, e per finire a Ciofficar dei Cioffi, padre e figlio, anch’essi professionisti ad alti livelli.

Dunque non farò un torto agli altri carrozzieri di Noha se questa volta tratto del più piccolo fra loro, Pietro appunto, che nel 2015 ereditò la carrozzeria del papà Roberto, il quale aveva deciso, prematuramente, di andare a riparare le ali degli angeli.

Dunque non farò un torto agli altri carrozzieri di Noha se questa volta tratto del più piccolo fra loro, Pietro appunto, che nel 2015 ereditò la carrozzeria del papà Roberto, il quale aveva deciso, prematuramente, di andare a riparare le ali degli angeli.

La carrozzeria di Pietro la trovi in via Cadorna al 49, a un fischio dai giardini Madonna delle Grazie e, pur micro, è dotata di tutto quel che occorre: banconi, strumentazioni le più disparate, l’impianto per la verniciatura, il forno per l’essiccazione della dipintura. Ma prima di tutto trovi la pazienza, l’olio di gomito del titolare, la sua arte.

Pietro, trentasei anni d’età e quaranta di esperienza, mascherina, scarpe antinfortunistiche, guanti e tuta di prima mattina, studia i pezzi, si fa uno schema delle procedure e s’immerge nel suo lavoro senza sosta. L’ultima volta che lo vidi era alle prese con una “cosa degli anni ’60”, mi disse: il proprietario non aveva voluto interventi di altri se non il suo, e gli aveva presentato un ferrovecchio osando definirlo “la mia Vespa”. Ebbene quel “ferrovecchio” tempo dopo, non so più in quale concorso, s’era aggiudicato quale primo premio una targa d’oro: una medaglia al merito che starebbe bene anche sul petto di questo cerusico estetico di automezzi.

Non finirei più se volessi scendere nei dettagli del lavoro di questo ragazzo, la sua inventiva applicata agli attrezzati specifici che di volta in volta addirittura s’inventa per salvare geometrie distrutte, la ricostruzione dei punti di riferimento del progetto iniziale, la gestione dei piccoli spazi di un’officina dove non vola nemmeno un granello di polvere, la più duratura stagnatura (che comporta tempo e lavoro) che Pietro s’è incaponito di utilizzare al posto della più caduca stuccatura dei pezzi (più facile e veloce), e la sua tenacia nel non tirarsi mai indietro qualunque catorcio ignobile gli venga presentato per la rianimazione.

Capitoli di molte pagine a parte meriterebbero la sua disponibilità a lavorare con spirito di abnegazione per la comunità (l’ha già fatto ad esempio riportando al suo antico splendore il marchingegno dello storico orologio della torre civica di Noha, oggi esposto nei locali della Scuola Media), nonché il commovente filiale bisogno di conversare ancora, nel suo ideale dialogo quotidiano, con il suo (e nostro) mesciu Roberto.

Capitoli di molte pagine a parte meriterebbero la sua disponibilità a lavorare con spirito di abnegazione per la comunità (l’ha già fatto ad esempio riportando al suo antico splendore il marchingegno dello storico orologio della torre civica di Noha, oggi esposto nei locali della Scuola Media), nonché il commovente filiale bisogno di conversare ancora, nel suo ideale dialogo quotidiano, con il suo (e nostro) mesciu Roberto.

Antonio Mellone

dic122017

E’ domenica mattina. Anche se si è lavorato tutta la settimana e quindi si è stanchi, quando il cielo è azzurro e l’aria mite, è preferibile stare fuori all’aperto piuttosto che impigrirsi nel letto.

E’ domenica mattina. Anche se si è lavorato tutta la settimana e quindi si è stanchi, quando il cielo è azzurro e l’aria mite, è preferibile stare fuori all’aperto piuttosto che impigrirsi nel letto.

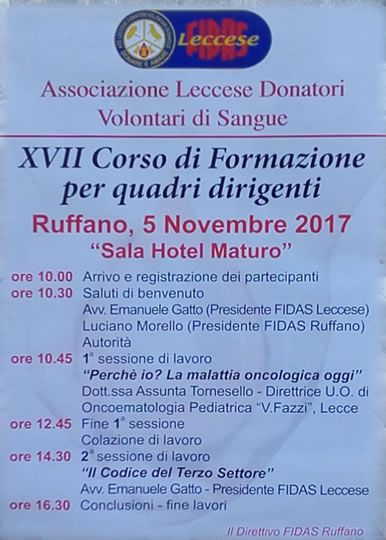

Quindi ci ritroviamo davanti alla sede Fidas-Noha di via Calvario, pronti e puntuali, come esige il buon rapporto con impegni collettivi, come questo organizzato da Fidas - Leccese per la formazione dei suoi quadri dirigenziali.

La prima parte della giornata formativa, tratta un argomento che accomuna l’interesse di molti di noi: la malattia oncologica oggi. Purtroppo stiamo vivendo già da alcuni decenni, un periodo storico che possiamo paragonarlo a quello della peste nera. Come me credo che un po’ tutti siamo sul chi va là per via della specificità della materia, quella della medicina e ci attendiamo una mattinata difficile per via della probabile astrusità dei termini tecnici. Ma al contrario delle aspettative, il dottore Alessandro Cocciolo, che fra l’altro sostituisce la dott.ssa Assunta Tornesello, Direttrice U.O. di Oncoematologia Pedriatica “V. Fazzi”, Lecce, è molto chiaro nell’esposizione, usa una terminologia alla portata delle mie (e credo di tutti) conoscenze e porta una ventata di relativa positività sulla situazione sanitaria del Salento.

Mi sorprende infatti sentirgli dire, in più occasioni, che il Salento, in quanto a percentuali di tumori, è in linea con l’Italia. Per la prima volta, una raccolta dati (quella di AIRTUM: Associazione Italiana Registro Tumori), è testimone di una notizia simile, in questi ultimi anni, molte testate giornalistiche hanno diffuso allarmi tutt’altro che positivi in area Lecce, Maglie e Galatina (Per esempio: “Noteremo che i distretti di Maglie e Galatina hanno numeri abnormi. E la spiegazione non può essere il fumo di tabacco. Di certo, c’entra la pressione ambientale.” http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/09/29/salento-e-emergenza-tumore-ai-polmoni-ma-a-nessuno-interessa-sapere-motivi/726641/).

Per la prima volta sento dire: “Incidenza tumori in calo”; “Mortalità in calo”.

Sento parlare di fare Prevenzione Primaria, e cioè eliminare e non produrre più inquinanti, di aumentare la Prevenzione Secondaria (indagini, screening, ecc) cosa ancora non ben radicata (forse) qui nel nostro Salento. Di evitare l’uso di prodotti alimentari conservati, e invece la grande distribuzione ce li impone.

Anche qui penso e mi riallaccio alla differenza fra i grandi centri commerciali alle grandi catene di supermercati (vedi l’ennesimo Pantacom) e ai nostri vecchi e numerosi negozietti di paese.

E poi, dulcis in fundo, la ciliegina sulla torta, il dr. Cocciolo apre il capitolo delle intolleranze alimentari ed esordisce: “Non ci sono incidenze tumorali, anzi se una persona sorveglia le proprie intolleranze abbatte l’incidenza tumorale e le relative problematiche”.

Mi viene da dire: grazie dr. Cocciolo, per queste “buone notizie”. Lo penso davvero, ma il mio pessimismo mi porta a indagare, ad andare avanti nell’arte dell’osservare con il dubbio. Ciò non toglie che comunque una ventata di aria fresca il dr. Cocciolo ce l’abbia fatta passare veramente.

Questo non ci deve consolare, in quanto i numeri di mortalità sono alti, basta guardare anche solo a Noha quante sono le persone morte prematuramente a causa dei tumori. I casi di mortalità in ambito nazionale, dice il dr. Cocciolo, sono molto più numerosi di una guerra (176000 morti all’anno). Quindi il fatto che il Salento sia allineato con il resto del Paese Italia va bene, ma NON deve farci abbassare la guardia, soprattutto a noi di Fidas, che avendo una certa sensibilità e responsabilità, siamo degli osservatori attivi nel volontariato.

E’ stato interessante sapere che le cellule tumorali si manifestano per il 20% da familiarità e per l’80% per predisposizioni genetiche combinate con fattori ambientali. Questo vuol dire che non possiamo più fare a meno di ascoltare e interpretare i segnali che il nostro corpo ci dà (prevenzione) e soprattutto non possiamo più trascurare l’ambiente, in quanto attore e protagonista della nostra salute. Il dr. Cocciolo non si è limitato a parlarci di cellule e di percorsi processuali delle loro variazioni, ma ha chiarito concetti che spettavano e spettano alle istituzioni come Arpa e Asl, ecc. che si devono occupare degli inquinanti pericolosi quali amianto, benzene, catrame, carbon fossile, ecc. (questo argomento mi ha subito richiamato alla mente i 14 km quadrati di carbone che Colacem di Galatina tiene stoccati a cielo aperto). Quindi ascoltando la lezione del dr. Cocciolo nascono interessanti intrecci con altre notizie e questo ci permette di essere più informati. Essere informati vuol dire anche essere dei buoni diffusori.

Il quadro di rappresentazione del contesto in cui viviamo e dei prodotti che adoperiamo è stato veramente ampio, non solo limitato al campo specifico della medicina, insomma un vero e proprio documentario alla Piero Angela. Se dovesse ripetersi lo ascolterei ancora molto volentieri e lo consiglio a tutti.

Non possiamo più delegare e ignorare, questo ha voluto in sintesi farci intendere il dr. Alessandro Cocciolo con la sua serena esposizione di fatti anche drammatici.

La seconda parte della giornata di formazione, ahimè costretta nella fase digestiva del dopo “colazione”, non risplende di cotanto trasporto, ma alla fine anche qui, la diabolica maestria espositiva e simpaticissima voce del nostro Presidente Emanuele Gatto (Gerry Scotti in confronto è un vero dilettante), ci permette di aggiungere al nostro bagaglio culturale anche le pesantissime note relative alla riforma del Terzo Settore e di come si abbatterà sulla nostra Associazione.

Così, fra numeri di articoli che si susseguono velocemente, registri telematici in arrivo, decreti legislativi, non più Onlus, non più Associazioni di Volontariato, ma semplicemente ETS (Ente del Terzo Settore), non più albi regionali ma un unico Nazionale, tra piattaforme virtuali e nuovi certificati relazionali, in attesa di un nuovo organo di controllo, finiremo tutti per confluire in una rete associativa, e speriamo che sia di maglia non tanto larga per tenerci tutti uniti. Perché solo uniti si può vince.

Marcello D’Acquarica

giu242018

Questo quarto appuntamento di Tour d’Autore è dedicato al tabacco ed alla tabacchicoltura salentina. Punto di partenza sarà il libro di Salvatore Colazzo “I Tabacchi Orientali del Salento - Quattro storie e loro dintorni” Giorgiani Editore. Lavoro di studio e recupero , di un passato che pur recente e con tracce ancora visibili sul territorio, ha subito una “damnatio memoriae” collettiva. L’ autore, in questo suo primo volume, ricostruisce la storia del tabacco, dal ‘500 fino alla fine dell’800. Al novecento sarà dedicato un altro volume in fase di preparazione. Ripercorreremo la storia di questa pianta tanto odiata, quanto amata partendo dalla scoperta dell’America fino alle sperimentazioni avvenute nel Salento ed all’’introduzione delle varietà orientali che ne hanno caratterizzato tanto la produzione. Conosciamo alcune delle varietà levantine del tabacco anche da pagine straordinarie come quella dedicata allo Xanti Yaca di Vittorio Bodini :

Questo quarto appuntamento di Tour d’Autore è dedicato al tabacco ed alla tabacchicoltura salentina. Punto di partenza sarà il libro di Salvatore Colazzo “I Tabacchi Orientali del Salento - Quattro storie e loro dintorni” Giorgiani Editore. Lavoro di studio e recupero , di un passato che pur recente e con tracce ancora visibili sul territorio, ha subito una “damnatio memoriae” collettiva. L’ autore, in questo suo primo volume, ricostruisce la storia del tabacco, dal ‘500 fino alla fine dell’800. Al novecento sarà dedicato un altro volume in fase di preparazione. Ripercorreremo la storia di questa pianta tanto odiata, quanto amata partendo dalla scoperta dell’America fino alle sperimentazioni avvenute nel Salento ed all’’introduzione delle varietà orientali che ne hanno caratterizzato tanto la produzione. Conosciamo alcune delle varietà levantine del tabacco anche da pagine straordinarie come quella dedicata allo Xanti Yaca di Vittorio Bodini :

l Al tempo dell'altra guerra contadini e contrabbandieri

si mettevano foglie di Xanti-Yaca

sotto le ascelle

per cadere ammalati.

Le febbri artificiali, la malaria presunta

Di cui tremavano e battevano i denti,

erano il loro giudizio

sui governi e la storia.

Appuntamento alle ore 19:00 presso Hostaria Amarcord in Piazza San Pietro con la presentazione del libro di Salvatore Colazzo “I Tabacchi Orientali del Salento- Quattro storie e loro dintorni” Giorgiani Editore. Con l’autore Salvatore Colazzo , dialogherà Antonio Mellone profondo conoscitore del Salento con le sue dinamiche, trasformazioni e tradizioni e Francesca Casaluci antropologa culturale. Introduce Andrea Panico di Note d’Arte.

Ci aiuteranno in questo viaggio anche foto, libri dell’epoca, documenti e video in una collettiva di autori, che sarà possibile visionare all’interno dell’Hostaria Amarcord e che rimarranno a disposizione dal 25 al 30 giugno. Si ringraziano per i contributi e per aver aperto i loro archivi : Ambrà Mongiò, Salvatore Colazzo, Franco Cudazzo, Pantaleo Musarò, Adalgisa Romano, Arts and Gallery, Alessandro Romano, Enzo Congedo, Rita Colazzo.

Ingresso gratuito

Salvatore Colazzo studia presso l’Università di Bologna , dove si laurea in Scienze Agrarie con tesi sui Tabacchi Orientali Italiani. Dopo un periodo di perizie in una struttura del comparto tabacchi colo seguono anni di insegnamento in Emilia Romagna. Vicende familiari lo portano a rientrare nella sua terra dove attualmente opera nel settore delle piante officinali. “I Tabacchi Orientali del Salento- Quattro storie e loro dintorni” Giorgiani Editore vuole essere un tributo a una pianta, la sua terra e la sua gente.

Emilia Frassanito

ott022023

In occasione del consiglio comunale di oggi in cui è presente all'ordine del giorno un'interrogazione sull'opera muraria realizzata a Noha, ci preme sottolineare alcuni aspetti fondamentali del progetto firmato dall'amministrazione Amante.

In occasione del consiglio comunale di oggi in cui è presente all'ordine del giorno un'interrogazione sull'opera muraria realizzata a Noha, ci preme sottolineare alcuni aspetti fondamentali del progetto firmato dall'amministrazione Amante.

nov302006

Luisa Palumbo (La Isa): passione e lotta

Questa sera ho l’onore di parlare di un nome, celebrandolo (alla fine di ognuno di noi non resterà che il nome): quello caro di Luisa Palumbo (1920 - 2003), meglio nota come la Isa, e ancor più nota quale pasionaria di Noha.

Come vedremo la Isa, comunista convinta, è stata una sindacalista battagliera, protagonista delle lotte per la rivendicazione dei diritti degli ultimi. Ma prima di tutto questo, la Isa era una Donna!

Ne parlerò sul filo della memoria, delle testimonianze e soprattutto del cuore.

Scopriremo come sia vero il fatto che certe figure inquadrate in ambienti “provinciali”, come Noha, meritano di essere fermate finalmente sotto il flash della Storia, la quale, benché “locale” o “micro” (come dice Antonio Antonaci), dovrebbe essere comunque scritta con la maiuscola. Per capirci meglio, diciamo che la Storia locale è Storia tout court: non c’è più Storia di prima scelta e Storia di seconda scelta. Di fatto la storia generale non può fare a meno della micro-storia, quella delle piccole località e della gente non blasonata spesso testimone o protagonista “muta” della Storia: così come è vero che ogni mosaico è, del resto, fatto da mille piccole tessere, tutte importanti.

Questa sera, dunque, parlerò di una di queste tessere musive.

************************************************************************

Conobbi la Isa in circostanze particolari.

Eravamo nel 1983. La mia famiglia come numerose altre famiglie di Noha (e di Galatina) trovava sostentamento nell’agricoltura.

Nell’ambito di questo settore la coltivazione che assorbiva i pensieri e le energie e le ore del giorno e della notte di tutti i membri della mia famiglia, incluso il sottoscritto, era il tabacco…

Ora vi devo confessare che non solo non ho mai amato, ma neanche provato la pur minima simpatia questa coltura (e, a dirla tutta, nemmeno per le altre: verdura, vigneto ed uliveto, le principali, non collimavamo punto né con le mie aspirazioni, né con i miei hobby: l’idea dell’agricoltura quale sbocco occupazionale non mi sfiorava il pensiero: nemmeno come ripiego). Diciamo che la campagna mi sarebbe piaciuto intenderla al più come villeggiatura. Le mie braccia preferivano il carico di dieci libri pesanti, ma non uno di una “filza” di tabacco.

I miei genitori ovviamente non mi avrebbero permesso di trascorrere l’estate nel “dolce far nulla”: era un lusso che solo alcuni dei miei amici, più fortunati di me, potevano permettersi. L’ozio non era contemplato né negli schemi mentali né nel vocabolario dei miei familiari, e, a dire il vero, neanche nei miei.

Bisognava dunque trovare un’alternativa all’aborrito tabacco.

************************************************************************

Il bisogno aguzza l’ingegno anche dei ragazzini. Il mio mi portò in quell’amena località di mare al nord di Gallipoli che risponde al nome di “Lido Conchiglie”, dove venni assunto per tutta l’estate (e così per le successive quattro bellissime “stagioni”), in qualità di cameriere, alle dipendenze del grazioso hotel-pensione denominato appunto “Le Conchiglie”, un complesso turistico allora di proprietà proprio della signora Luisa Palumbo, nonna di Tony Serafini, un mio compagno di classe delle medie, qui presente, che di fatto era stato il mio “gancio”. Anche egli, colà, non era, oltre tutto, in vacanza, ma cameriere, al pari di me (non c’erano forme di nepotismo per la Isa!)…

************************************************************************

La proprietaria era, dunque, una anziana signora corpulenta, anziché no; ma attivissima, soprattutto in cucina, e combattiva, come vidi, financo al mercato del pesce di Gallipoli, dove conosciuta da tutti, veniva rispettata anche dal più incallito e smaliziato pescivendolo all’ingrosso.

La cosa che colpiva subito della Isa, a Lido Conchiglie dove visse gli ultimi vent’anni e più della sua vita, era un nugolo di cani e gatti che per la strada la seguivano o la precedevano: insomma l’accompagnavano ovunque movesse il suo passo lento e grave. Erano povere bestie randagie, abbandonate da gente violenta e senza scrupoli, delle quali la Isa si prendeva amorevole cura.

Questa donna dalla folta canizie, all’inizio mi sembrò burbera: compresi invece, in seguito alle nostre conversazioni (e ce ne furono molte) che la Isa aveva temprato il suo carattere coraggioso e agguerrito, ma in fondo altruista, alla scuola dura delle battaglie e delle mobilitazioni, degli scioperi e delle persecuzioni degli anni cinquanta che avevano finalmente interessato la provincia di Lecce; lotte senza le quali inesorabilmente si sarebbe rimasti ai tempi del feudalesimo dei servi della gleba.

************************************************************************

Mi rammarico di non aver approfondito e di non aver raccolto altre informazioni di prima mano da quella protagonista della Storia, animosa ed intrepida: quella donna che ha sfidato la storia del “ciclo dei vinti” (di verghiana memoria), contribuendo a cambiarla, questa storia!

Ma credo di esserne scusato: non ero che un imberbe sedicenne.

************************************************************************

La Isa fu un’attivista politica soprattutto negli anni cruciali delle lotte per i diritti delle tabacchine e successivamente negli anni delle contestazioni sessantottine, dove a Lecce, a Roma e altrove, era sempre in prima fila (lei allora casalinga) a fianco degli operai e degli studenti universitari, negli scioperi, nelle manifestazioni e nelle lotte che cambiarono il mondo, sulle note di “Avanti popolo”, “Bella ciao”, “L’Internazionale”…

Canti di Resistenza!

E sventolio di bandiere rosse con falce e martello, simboli del lavoro dei campi e delle fabbriche: vessilli che garrivano con fierezza ad ogni vento, specie se contrario.

Una volta le chiesi spiegazioni circa una sua cicatrice sulla fronte. Mi disse che si trattava del ricordo di un tumulto avvenuto nella capitale, allorché racimolò una manganellata sulla fronte, il cui segno (una ventina di punti di sutura!) rimase quale marchio indelebile della sua indole, che pare volesse dire agli interlocutori: “mi spezzo, ma non mi piego”.

La sua passione era quella di “contagiare” con le sue idee rivoluzionarie, lavoratrici e lavoratori, di quella voglia di libertà e di diritti necessari alla costruzione di una moderna democrazia. Soleva ripetere in codesta funzione, quasi didattica, nei confronti dei suoi concittadini: “…Accorgiamoci dell’ingiustizia! Se ci mettiamo insieme, se ci difendiamo, allora i padroni borghesi non possono far nulla. I diritti si ottengono con la lotta. Se non difendi il tuo pane, nessuno ti tutela…”.

Ed ancora: “Cercavamo di parlare alle tabacchine, in riunioni di caseggiato, nelle fabbriche, nelle borgate, nei locali più svariati per renderle edotte della loro condizione e dei loro tabù. Non era facile. C’era tanto da lavorare. Ce ne voleva per far comprendere questi principi.” (Queste appena proferite sono parole estrapolate dallo stupendo documentario di Luigi del Prete (anch’egli qui presente) intitolato “Le tabacchine. Salento 1944 – 1954”, edizioni Easy Manana; parole non molto dissimili da quelle che mi comunicava di persona).

************************************************************************

La Isa ha vissuto nell’ambiente rurale, come era quello di Noha, che non dava spazio a nessuno: figuriamoci ad una donna.

Mentre le altre compagne della stessa classe d’età della Isa negli anni ‘50 conducevano la loro vita di “schiavette” in seno alla famiglia o in mezzo ai campi (o le più “fortunate” in fabbrica) senza il diritto di parola o addirittura di pensiero, la Isa studiava, leggeva libri e riviste, e giornalmente “l’Unità”, quotidiano comunista (che cercava anche di distribuire e vendere specialmente nelle manifestazioni, anche come forma di autofinanziamento).

Le generazioni di oggi non possono avere nemmeno una pallida idea di cosa questo potesse allora significare: era questa una vera e propria rivoluzione, uno stravolgimento inaudito di uno status quo. Una donna poi!

Il lungo commercio con le lettere, la sua dote naturale di comunicativa, ma soprattutto le convinzione che era necessario agire, spingeranno la Isa a diventare un’agguerrita sindacalista, ovviamente della CGIL, o meglio una “capopopolo”, sempre presente nelle piazze e sui palchi dei comizi (anche improvvisati), nei quali sempre prendeva la parola: che scandiva con risolutezza e con un italiano impeccabile.

Si elevava in alto questa voce di Donna; e incantava, caricava gli animi scoraggiati dei “vinti”, quelli che ai propri figli potevano donare soltanto fame e freddo.

************************************************************************

La Isa diviene quasi un mito per i contadini di Noha e le altre operaie e tabacchine: la persona alla quale rivolgersi per ogni istanza, per la tutela e la rivendicazione dei diritti dei propri diritti di lavoratori: l’altra faccia dei diritti umani.

La Isa non spingeva alla ribellione soltanto per la povertà, la paga misera, il riconoscimento degli assegni di maternità, la fame, lo sfruttamento, la corruzione, ma soprattutto per il peso insopportabile della dignità calpestata e l’oltraggio del ricco: concessionario del tabacco o proprietario terriero che fosse.

La Isa non era affetta mai da timori reverenziali, nemmeno nei confronti del prefetto di Lecce, il tremendo Grimaldi, che voleva sminuire il valore della sua rappresentanza. La Isa fu una delle organizzatrici, insieme a tanti altri compagni, di uno sciopero straordinario (era il 24 settembre 1944). All’indomani di quella memorabile notte preparatoria la ribelle si presentò dal Prefetto, perché era di commissione, dicendogli: “Venga Eccellenza! Le faccio vedere le tabacchine che rappresento!”

Affacciatosi alla finestra il Prefetto non credeva ai propri occhi: circa 40.000 tra contadini e tabacchine gremivano le piazze e le strade dell’aureo barocco di Lecce.

************************************************************************

I contadini e le tabacchine si spaccavano le braccia, le ossa, la schiena: la terra arida dava magre ricompense. La campagna povera del sud dell’Italia doveva diventare una civiltà alla scuola della fame e della dignità.

Bisognava far capire che il lavoro era una condizione collettiva, tanto più dignitosa quanto più il capitale ed il lavoro (i due fattori classici della produzione) erano remunerati con equilibrio e bilanciamento.

Ma non era facile: chi per paura di perdere anche quel poco che aveva, chi per pigrizia, chi per ignoranza, chi per quieto vivere, pur accettando in linea di principio quelle istanze, difficilmente si esponeva in prima persona rivendicando ciò che gli spettava.

Proprio per questo, per il contesto da vera e propria cappa feudale, il merito della Isa va raddoppiato. Anzi decuplicato.

************************************************************************

La lotta e la passione della Isa dovrebbero camminare oggi sulle nostre gambe. Altrimenti sarebbe inutile questa sera starne qui a parlare. Ecco: la democrazia è una conquista giornaliera. Mai definitiva!

La fissità arcaica di rapporti sociali fondati sull’abuso della vita non è poi così lontana dai nostri tempi. Chi ha sfogliato L’Espresso di qualche settimana fa, allorché si parlava dei nuovi schiavi, avrà avuto modo di capire che proprio nella nostra Puglia, nei nostri campi c’è una realtà feroce, che non ama i riflettori, ma che non deve faticare tanto per nascondersi...

Il caporalato non è un cimelio antico, rispolverato in occasione di una coraggiosa inchiesta giornalistica: è invece una miscela nauseabonda di lavoro nero e criminalità, anche mafiosa. E non c’è differenza se il lavoratore è pugliese o extracomunitario o se è un contadino di colore schiavizzato nella raccolta dei pomodori del foggiano, o una badante dell’est europeo sottopagata e senza orari di lavoro.

************************************************************************

Oggi si assiste tra l’altro a fenomeni strani che colpiscono molti lavoratori dipendenti, “invitati” a lavorare così tanto da stravolgere il senso stesso della natura del lavoro, che è mezzo e non fine della vita.

Approfondendo la ricerca si scopre che la giornata lavorativa di 10 o 12 ore sta diventando (oggi, 2006!) per molti un’eccezione sempre più rara: “capireparto” di ipermercati impegnati per circa 72 ore settimanali, senza contare le eventuali domeniche; brillanti laureati cooptati da multinazionali di consulenza aziendale, che dopo i massacranti turni settimanali, sono costretti a portarsi il lavoro a casa (per “terminare la relazione nel week-end”). E, sia chiaro, spesso non si hanno alternative.

************************************************************************

Per carità: io sono il primo a rimproverare il giovane, magari trentenne, mammone e pigro, che oggi si aspetta la manna dal cielo, il posto di lavoro scodellato bello e pronto e a tempo indeterminato, solo perché “ha studiato”.

Penso che gli anni di gavetta siano necessari, per tutti. Aggiungo perfino (e lo dico con coraggio in questa assise di sindacalisti!) che una quota di “sfruttamento”, allo scopo di imparare un mestiere, debba essere messa in conto… Ma una cosa è dire questo, un’altra è pensare di mantenere la “competitività aziendale” attraverso codeste inqualificabili politiche gestionali. Politiche che ovviamente non vengono mai chiaramente esplicitate: nessuno ti chiede palesemente di passare la vita dentro l’azienda; nessuno ti obbliga a rimanere fino a sera; devi solo saperti organizzare e raggiungere gli obiettivi prefissati…

Ma in questo modo tu sei solo contro il mondo intero!

La corsa frenetica verso il profitto spinge l’uomo a calpestare la dignità di un suo simile, che poi è un suo “collega”. Il lavoro è un diritto di cittadinanza, non una merce grezza di scambio!

************************************************************************

Chiudendo la parentesi e ritornando al nostro tema diciamo che la Palumbo (per dirla con il nostro presidente Nichi Vendola) era “rea di porto abusivo di sogno”.

Anzi aggiungiamo dicendo che tendenzialmente era colpevole e recidiva. Viveva in una realtà da incubo ma nutriva il sogno in cui le persone sono finalmente più importanti delle merci e dei soldi.

Se non ci fossero stati i capipopolo come la Isa oggi saremmo ancora alla condizione dei dipendenti dell’800, quelli della prima rivoluzione industriale. La lotta non serve ad un solo bracciante o ad un operaio; quell’unione serviva (e serve) al benessere di tutti.

************************************************************************

La Isa ora riposa in pace nella cappella di famiglia nel cimitero di Noha. Intorno alla sua tomba in primavera ho visto crescere spontanei gruppi di papaveri rossi. E ci stanno bene.

************************************************************************

Non so che rapporto con Dio o con la trascendenza possa la Isa aver avuto.

Mi pare che fosse atea, o scettica, o agnostica, o comunque una cristiana non praticante; ma di lei ammiravo la fede profonda nella continuità della vita, il senso assoluto del dovere, quello che ha spinto molti non credenti, anche altrove nel mondo, alla tortura pur di non tradire gli amici, o altri ancora a farsi appestare per guarire gli appestati: è questo il “lasciare il messaggio nella bottiglia”, perché in qualche modo quello in cui si credeva, o che sembrava bello, possa essere creduto o appaia bello a coloro che verranno.

La Isa, forse, potrà pur non aver avuto esperienza di trascendenza, ovvero l’abbia perduta, ma credo che si sarà sentita confortata dall’amore per gli altri e dal tentativo di garantire a qualcun altro una vita vivibile anche dopo la sua scomparsa. Sono questi gli spiriti grandi quelli che aiutano l’umanità a crescere e diventare più giusta e civile.

************************************************************************

Così concludeva la Isa (e concludo anch’io) la sua intervista a Luigi del Prete, ripresa per il citato documentario sulle tabacchine: “Finchè ci sarà il ricco che può comprare ed il povero che si fa comprare non ci sarà giustizia. E quei pochi che vogliono uscire da questa oppressione ci rimettono la pellaccia!...”.

E ancora: “Oggi la donna del Salento e degli altri paesi, l’emancipazione l’intende nelle calze di nailon, nel cappotto di pelliccia, nella macchina… Ma la vera emancipazione non è questa. In questi termini l’emancipazione… non c’è! Ma la vera emancipazione è chiedersi: chi sono io, che cosa posso dare alla vita, che cosa posso ricevere dalla vita…”.

************************************************************************

Ecco: la Isa potrebbe pur aver avuto tutti i difetti di questo mondo, ma basterebbero queste ultime sue parole per erigerLe un monumento alto fino al cielo!

lug272018

Finalmente, come ogni outing che si rispetti, ho trovato il coraggio di confessarlo al mondo intero: ebbene, quando ero piccolo, i miei coltivavano il tabacco e io con loro.

Finalmente, come ogni outing che si rispetti, ho trovato il coraggio di confessarlo al mondo intero: ebbene, quando ero piccolo, i miei coltivavano il tabacco e io con loro.

Sapete, l’infanzia è come certe pietanze che pensi tu abbia digerito ma quando meno te l’aspetti tornano su.

In genere si dice che la puerizia sia il periodo più bello della nostra vita. Sì, va bene, io ne ho avuto una sostanzialmente tranquilla, due ottimi genitori, e la tragedia non è mai andata al di là di uno scappellotto altrimenti detto mappina.

Ebbene, io credo che non esista età più disperata, terribile e disgraziata di quella in cui la tua occupazione principale è quella di provare a diventare un uomo: qualsiasi cosa tu faccia spontaneamente non è mai quella giusta, e devi dipendere di continuo dal giudizio, dalle prescrizioni e dagli orari degli altri (anche se questi altri ti amano alla follia).

Se poi a questa infanzia, già di per sé drammatica, tu ci aggiungi pure il tabacco capite il livello di crudeltà.

Se poi a questa infanzia, già di per sé drammatica, tu ci aggiungi pure il tabacco capite il livello di crudeltà.

Insomma, odiavo con tutto il cuore la coltura fumogena del tabacco: che non rientrava punto nei miei orizzonti lavorativi, non dico come impiego ma nemmeno come ripiego.

Meno male che allora non esisteva il Telefono Azzurro, altrimenti ne avrei intasato le linee con le mie continue richieste di aiuto. Certo, non avrei nemmeno saputo come fare visto che non possedevo né un telefonino portatile (che era ancora in mente dei), e nemmeno quello fisso di casa, che arrivò intra-moenia qualche decennio più tardi. Per farvi comprendere il contesto, e visto che siamo in tema di Outing, aggiungo che in quel periodo avevo pure una zita di Bolzano, una ragazza bellissima conosciuta al mare. Ci scrivevamo lunghe lettere. Eh sì, altri tempi. Tempi d’attesa, dico. Sicché il postino non fece in tempo a recapitarmi l’ultima lettera in cui la mia adorata asseriva di amarmi alla follia, che la medesima era già bellamente convolata a nozze. Oltretutto felici.

Ma cerchiamo di ritornare sui filari ché le divagazioni potrebbero portarci fuori dai semenzai.

La coltivazione di codesto maledetto tabacco aveva inizio in pieno inverno, durante il mese di febbraio. Si iniziava con le ruddhre (i semenzai, appunto), che spesso erano ricoperte da un telo onde evitare che le gelate potessero colpirne le piantine. Io, fra tutti gli dei dell’Olimpo, pregavo con particolare zelo il loro capo Zeus affinché su quelle ruddhre scagliasse il suo fulmine: che da noi si chiamava sajetta.

La coltivazione di codesto maledetto tabacco aveva inizio in pieno inverno, durante il mese di febbraio. Si iniziava con le ruddhre (i semenzai, appunto), che spesso erano ricoperte da un telo onde evitare che le gelate potessero colpirne le piantine. Io, fra tutti gli dei dell’Olimpo, pregavo con particolare zelo il loro capo Zeus affinché su quelle ruddhre scagliasse il suo fulmine: che da noi si chiamava sajetta.

Le ruddhre dovevano essere annaffiate, curate e ripulite dalle fastidiose erbette. È inutile aggiungere che io tifavo e tifo tuttora per ogni tipo di erba, inclusa la gramigna, che qualche stolto – non avendo ancora capito il concetto di biodiversità – continua a chiamare erbacce (e che per il timore della povera sputacchina vorrebbe diserbare non so più con quali portentosi veleni chimici).

Tra aprile e maggio, quando le piantine (la chiantìma) erano pronte si procedeva al loro reimpianto negli interminabili (in lunghezza) e infiniti (in larghezza) filari di tabaccare.

Le varietà coltivate erano i tabacchi orientali: Erzegovina, Perustitza e Xanti Yaca. Vi risparmio le differenze tra le tre qualità di tabacco che conosco meglio di ogni perito in scienze agrarie con specialistica nel settore.

Nei giorni successivi bisognava procedere a innaffiare la piantagione e ovviamente a sarchiarla spaccandosi la schiena. Di questo però si occupava quel sant’uomo di mio padre: io ne ero dispensato per via della scuola (ubi maior). Verso la metà del mese di giugno, appena subito dopo la festa del Taumaturgo di Padova, in piene vacanze nohane, iniziava la mia specialissima campagna di Russia, con la differenza delle temperature e con il parallelo di un solo caduto sul campo di battaglia: il sottoscritto.

Vi confido che dunque disdegnavo il 13 giugno, giorno del mio onomastico, foriero della mia incipiente estate calda, triste e infausta. Tanto che mi venivano automaticamente i lucciconi agli occhi allorché, tra gli applausi dei parenti, ero chiamato al taglio della torta di Sant’Antonio. Ma non erano mica lacrime di commozione quelle, bensì di dolore vivo per quello che m’aspettava nei giorni a seguire e fino al tanto sospirato mese di settembre.

Dopo la solennità di questo Santo dispensatore di miracoli (agli altri, mica al sottoscritto), iniziavano le danze. Da lì a poco venivo ridotto in schiavitù da questa mala pianta importata dall’America. E voi non immaginate quante volte ho inveito contro quel rompicoglioni di Cristoforo Colombo, che aveva osato, per giunta per isbaglio, di scoprire il Nuovo Mondo e dunque il tabacco, rovinandomi così le mie estati salentine.

Dopo la solennità di questo Santo dispensatore di miracoli (agli altri, mica al sottoscritto), iniziavano le danze. Da lì a poco venivo ridotto in schiavitù da questa mala pianta importata dall’America. E voi non immaginate quante volte ho inveito contro quel rompicoglioni di Cristoforo Colombo, che aveva osato, per giunta per isbaglio, di scoprire il Nuovo Mondo e dunque il tabacco, rovinandomi così le mie estati salentine.

[continua]

Antonio Mellone

dic102006

Da 'il Galatino', anno XXXIX, n. 21, dell'8 dicembre 2006, per la solita penna di Antonio Mellone, leggiamo la storia del tabacchino di Noha. Ve la proponiamo in tre parti, o, se preferite, in tre puntate settimanali. Anche questo è un contributo per la conoscenza della nostra bella cittadina e della sua storia economica.

IL TABACCHINO DI NOHA

(prima parte)

Abbiamo già detto, e qui lo ribadiamo ancora una volta, che nel nostro recente libro “Noha. Storia, arte, leggenda” (Infolito Group, Milano, 2006; scritto a quattro mani con il P. Francesco D’Acquarica), benché voluminoso, per ovvie considerazioni non abbiamo potuto esporre e citare, rispetto a quanto già fatto, numerose altre storie, esaminare mille altre aziende, parlare di tutti i personaggi di Noha (posto che sia possibile conoscere tutti i personaggi di un luogo, per quanto piccolo questo possa essere)…

Qualcuno ancora oggi ci ferma per strada e ci ricorda le nostre “omissioni”.

Ma eravamo ben consapevoli di questo sin dal principio del lavoro (ed in alcuni brani del testo lo abbiamo anche ripetuto): chissà quante altre cose o accadimenti o soggetti o artisti sono rimasti nelle nostre penne (o nei tasti dei nostri computer). E chissà quanto ancora ci sarà da scoprire, studiare, riscrivere, ripensare, confutare (anche!), gli argomenti o i temi che nel suddetto libro s’è trattato soltanto superficialmente o non s’è trattato affatto.

In questo intervento tratteremo, dunque, di uno di codesti “omissis”, che, volendo, potrà essere conservato come foglio volante, da inserire tra le pagine del summenzionato tomo: stiamo parlando del “tabacchino di Noha”.

Il tabacchino era ed è forse il negozio più diffuso in Italia. Già sin dagli inizi del secolo scorso, anche a Noha, proprio in piazza San Michele ce n’era uno condotto da tale Ciccio Liguori, ma molti non lo ricordano quasi più…

L’altro invece che affiora nella memoria di più di un giovanotto dalla manifesta canizie era il tabacchino ubicato all’angolo tra la piazza San Michele e la via Castello, là dove oggi è situata la sede dei Democratici di Sinistra (già sezione del Partito Comunista Italiano).

In quell’angolo c’era un negozietto: il tabacchino di don Lisandro (Alessandro) e di donna Elvira. Don Lisandro e consorte, che abitavano in una stanza al piano superiore della loro bottega, vendevano i prodotti dei Monopoli di Stato come sale da cucina, e tabacco: tabacco da pizzico (da fiuto), sicàri (sigari), tabacco trinciato per la pipa e finanche tabacco da masticazione e le prime sigarette confezionate, che però rappresentavano solo l’eccezione: la maggior parte dei tabagisti, infatti, fumava sigarette autoprodotte artigianalmente, attraverso l’uso delle cartine contenenti tabacco sfuso, tagliuzzato e non lavorato.

In quel tabacchino trovavi anche capisciòle, bottoni e bucàte, bavette per i piccinni, spolette di cotone bianco o colorato. In un lato del negozietto, don Lisandro, per arrotondare, esponeva per la vendita anche coppole, cappelli, berretti e copricapo di ogni taglia (ma senza troppa scelta di forme o colori: non c’erano ancora le sfilate di moda e le griffes dei giorni nostri).

Poi (gli anni pesano a tutti) don Lisandro lasciò; sua figlia Edda “sposò a Gallipoli”, andò a vivere nell’amena città ionica ed il negozio fu chiuso.

Fu riaperto subito dopo, sempre nel cuore di Noha, da Luigi Mazzotta (Cici), originario di Galatina e da sua moglie Antonietta (Tetta): e fu così inizio di tre generazioni di tabaccai, come diremo.

ANTONIO MELLONE

set182023

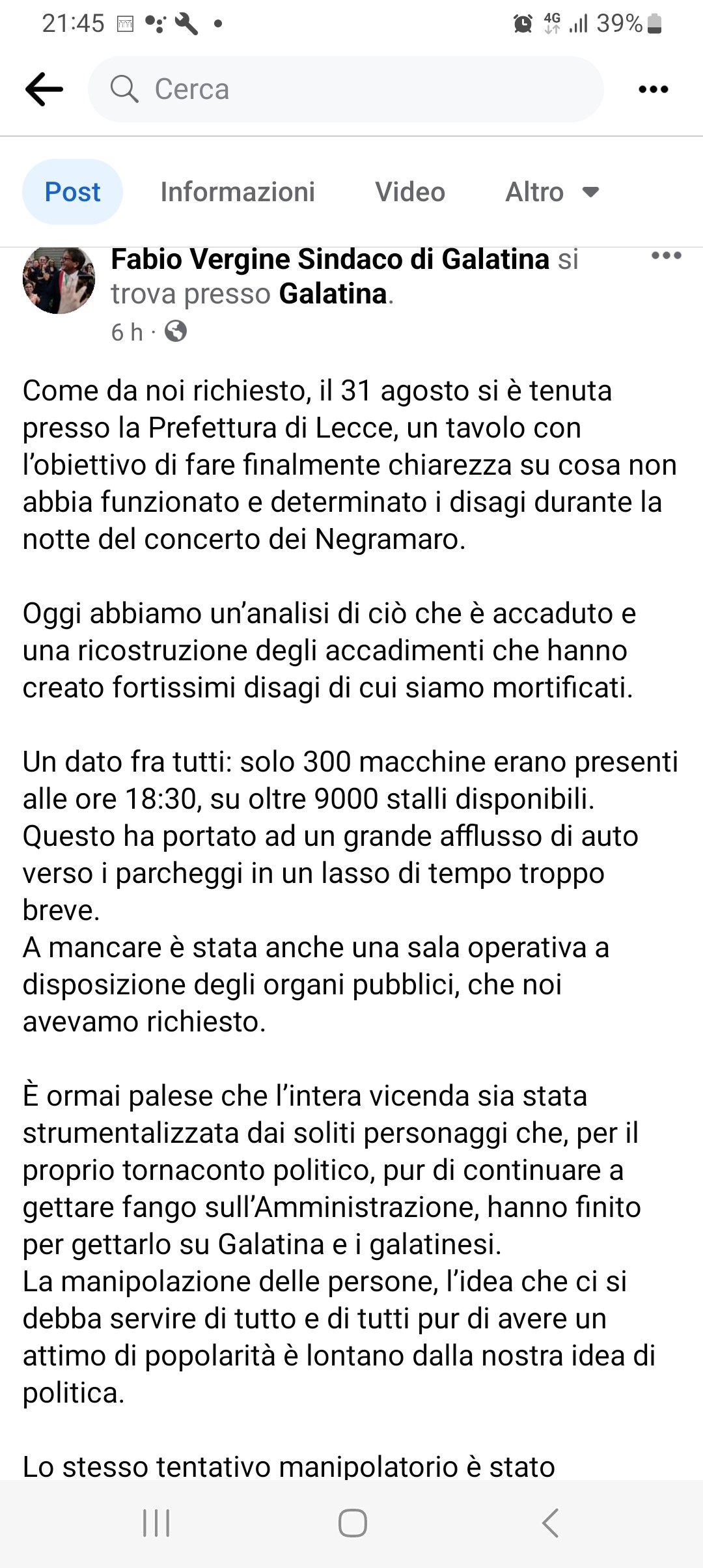

Finalmente dopo la tempesta di annunci, video, post, dubbi esistenziali, qualche excusatio non petita e un’infinità di comunicati ufficiali, arrivò la quiete. È bastato un brain storming prefettizio per trovare il bandolo della matassa, svelare la soluzione al giallo, individuare il colpevole di quegl’impercettibili problemi di accesso al parterre del concertone dei Negramaro 20 Years Old: genetliaco celebrato all’aeroporto militare di Galatina a botte di 50/70 euro a cranio, bevande e parcheggio esclusi.  A spiattellare l’arcano il nostro sindaco (membro del suddetto trust di cervelli), il quale, petto in fuori e pancia in dentro, con “orgoglio ed emozione” - come quando riceve tutto in ghingheri il ministro della guerra Crosetto (“Un uomo in grado di scaldare i cuori” [sic]) - con un epico ma viepiù lirico post sulla sua pagina ufficiale, rimanendo serio dichiara: “Il 31 agosto si è tenuta [sic] presso la Prefettura di Lecce un tavolo con l’obiettivo di fare finalmente chiarezza su cosa non abbia funzionato […]. Oggi abbiamo un’analisi di ciò che è accaduto e una ricostruzione degli accadimenti […]”. In parole povere e in estrema sintesi: “Un dato fra tutti: solo 300 macchine erano presenti alle 18.30 su oltre 9000 stalli disponibili. Questo ha portato un grande afflusso di auto verso i parcheggi in un lasso di tempo troppo breve. […]”. Per chi non conoscesse l’aramaico moderno codesti profondi pensierini tradotti in italiano suonano più o meno così: la colpa è tutta di quegli “ospiti” a pagamento che non si sono svegliati prima, e a migliaia hanno intasato le strade e le carrare di accesso all’aeroporto all’ultimo minuto, gridando poi allo scandalo. Fossero partiti il giorno avanti, oppure la mattina presto alla solita ora della raccolta del tabacco in quegli stessi campi, o al più subito dopo pranzo, sacrificando per una volta nella loro vita la siesta pomeridiana, tutto ‘sto casino non sarebbe successo, e noi altri probiviri ci saremmo risparmiati intasamenti, recriminazioni, commenti disperati sui social, la figura di deiezione planetaria associata a “Galatina mia”, nonché il ritardo di un’oretta all’inizio del concerto Meraviglioso. E mo’ con tanto di class action chiedono indietro i soldi dei biglietti e probabilmente pure il risarcimento dei danni, ‘sti marrani che non sono altro, digiuni dei più elementari principi del darwinismo sociale. Invece è dettaglio di secondaria importanza, senz’altro un’inezia, il fatto che se tutti i 25 mila “aspettatori” si fossero presentati ai cancelli alle 18.30 si sarebbe corso il rischio di dover rinviare lo spettacolo della band salentina dal ventennale al trentennale.

A spiattellare l’arcano il nostro sindaco (membro del suddetto trust di cervelli), il quale, petto in fuori e pancia in dentro, con “orgoglio ed emozione” - come quando riceve tutto in ghingheri il ministro della guerra Crosetto (“Un uomo in grado di scaldare i cuori” [sic]) - con un epico ma viepiù lirico post sulla sua pagina ufficiale, rimanendo serio dichiara: “Il 31 agosto si è tenuta [sic] presso la Prefettura di Lecce un tavolo con l’obiettivo di fare finalmente chiarezza su cosa non abbia funzionato […]. Oggi abbiamo un’analisi di ciò che è accaduto e una ricostruzione degli accadimenti […]”. In parole povere e in estrema sintesi: “Un dato fra tutti: solo 300 macchine erano presenti alle 18.30 su oltre 9000 stalli disponibili. Questo ha portato un grande afflusso di auto verso i parcheggi in un lasso di tempo troppo breve. […]”. Per chi non conoscesse l’aramaico moderno codesti profondi pensierini tradotti in italiano suonano più o meno così: la colpa è tutta di quegli “ospiti” a pagamento che non si sono svegliati prima, e a migliaia hanno intasato le strade e le carrare di accesso all’aeroporto all’ultimo minuto, gridando poi allo scandalo. Fossero partiti il giorno avanti, oppure la mattina presto alla solita ora della raccolta del tabacco in quegli stessi campi, o al più subito dopo pranzo, sacrificando per una volta nella loro vita la siesta pomeridiana, tutto ‘sto casino non sarebbe successo, e noi altri probiviri ci saremmo risparmiati intasamenti, recriminazioni, commenti disperati sui social, la figura di deiezione planetaria associata a “Galatina mia”, nonché il ritardo di un’oretta all’inizio del concerto Meraviglioso. E mo’ con tanto di class action chiedono indietro i soldi dei biglietti e probabilmente pure il risarcimento dei danni, ‘sti marrani che non sono altro, digiuni dei più elementari principi del darwinismo sociale. Invece è dettaglio di secondaria importanza, senz’altro un’inezia, il fatto che se tutti i 25 mila “aspettatori” si fossero presentati ai cancelli alle 18.30 si sarebbe corso il rischio di dover rinviare lo spettacolo della band salentina dal ventennale al trentennale.

Qualche giorno dopo, passato lo santo (cioè Sangiorgi: ché i gabbati sono altri), il nostro primo cittadino, sciogliendo inni e canti al santissimo e divinissimo assembramento, pubblica sul suo profilo fb una foto di piazza San Pietro sovraffollata grazie alle ronde della Notte della Taranta, immagine irrobustita dall’immancabile slogan motivazionale: “La città è sempre più viva”. Non so voi, ma io mi sento già meglio - e meno male che il ridicolo non ha mai ammazzato nessuno, se no a Galatina saremmo un giorno sì e l’altro pure con la bandiera a mezz’asta per lutto cittadino.

Qualche giorno dopo, passato lo santo (cioè Sangiorgi: ché i gabbati sono altri), il nostro primo cittadino, sciogliendo inni e canti al santissimo e divinissimo assembramento, pubblica sul suo profilo fb una foto di piazza San Pietro sovraffollata grazie alle ronde della Notte della Taranta, immagine irrobustita dall’immancabile slogan motivazionale: “La città è sempre più viva”. Non so voi, ma io mi sento già meglio - e meno male che il ridicolo non ha mai ammazzato nessuno, se no a Galatina saremmo un giorno sì e l’altro pure con la bandiera a mezz’asta per lutto cittadino.

Non paghi della precedente toppa a colori leggermente peggiore del buco e per dire quanto le profezie di Orwell sembrino scadenti imitazioni della realtà, il 24 agosto scorso giunge bel bella delibera unanime di giunta d’incarico a un avvocato per un’“espletanda attività sostanziantesi nella preliminare valutazione di sussistenza degli estremi per la presentazione di denuncia-querela e, accertati i presupposti, nella predisposizione e deposito presso la Procura della Repubblica di Lecce, del predetto atto” [mo’ ditemi voi se il titolare di codesta prosa da ipossia nel povero lettore non meriterebbe i domiciliari, o quanto meno l’immediata iscrizione nel registro degli indagati, ndr.]. In pratica l’occhiuta sorveglianza avvocatesca sarà tutta volta a esaminare articoli, messaggi, commenti, attributi, epiteti, locuzioni, lemmi, virgole e punti esclamativi “propalati a mezzo internet”, per spezzare le reni ai tiratori scelti di fango, vale a dire chiunque osi parlare in termini men che lusinghieri del concerto, della comunicazione del locale Istituto Luce (meglio noto come Istituto Corso Porta Luce), e di tutto l’ambaradan negramarognolo. Eh sì signora mia: dobbiamo tutelare l’immagine della città con un bel po’ di querele: ché noi siamo buoni e cari, ma quando ci toccano l’immagine di “Galatina mia” apriti cielo. E mi raccomando, nessuna scriminante per la satira, nonostante a suo tempo fossimo tutti Charlie Hebdo.